業務の概要

再生産が可能な水産資源を持続的に利用するため、本県重要魚種の漁獲動向を把握するとともに、稚魚や産卵親魚の適切な管理、人工種苗の放流、漁場や増殖場の造成などにかかる調査研究を行っています。

(写真:漁獲物の測定)

(写真:潜水調査によるアワビなどの生息状況調査)

(写真:放流用クルマエビの稚エビ)

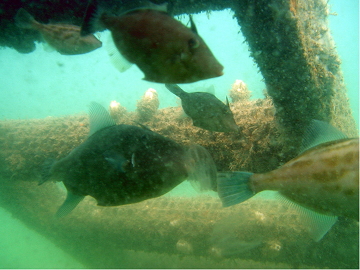

(写真:人工魚礁に集まる魚)

本県を代表するノリやカキなどの養殖水産物の生産を安定・増大させるため、養殖場のモニタリング調査や養殖技術の改善にかかる研究に取り組んでいます。

また、DNAなどの分析により、病害の診断やその対策、ノリの優良品種の開発などに取り組んでいます。

(写真:ノリ漁場の海水採水)

(写真:カキ漁場の調査)

(写真:相島産真珠)

(写真:コイヘルペスウィルス病の検査)

気象・海象の変化や長期的な海洋環境の変動を把握するため、定期的に漁場の水質・底質を調査するとともに、赤潮や貝毒の発生状況を監視しています。

また、覆砂(泥化した海底を砂で覆う)による漁場改善、藻場の回復に向けた効果的な手法の開発などに取り組んでいます。

(写真:定期的な海洋観測調査)

(写真:沿岸域に発生した赤潮)

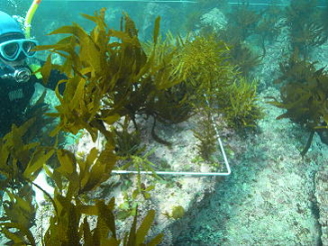

(写真:藻場の分布状況調査)

(写真:有明海で底質改善漁場に発生したタイラギ)

漁業経営が厳しい中、収益性の向上を図るため、省コスト漁具の開発や経営診断などによる経営の合理化や、水産物の鮮度保持、未利用魚の加工品開発などに関する調査研究を行っています。

また、漁業者による直接販売の取組を支援するため、既存の直売所や未開拓地域での水産物ニーズの把握などにより、効果的な販売方法に関する調査研究を行っています。

(写真:省コスト漁具の開発試験)

(写真:簡易な海水冷却装置)

(写真:アカモクの水産加工)

(写真:漁業者による水産物の直接販売)

定期的な漁場環境調査の結果や赤潮・貝毒発生情報、養殖情報などを漁業者へ提供するとともに、適宜、必要な指導を行っています。特に有明海では、ノリ養殖時にリアルタイムな海況情報を提供する「有明テレメータシステム」を開発し、当HPで公開しています。

また、各種漁業者会議に積極的に参加し、研究成果や新技術の導入などを漁業者とともに現場で実践しながら、普及・指導に努めています。

(写真:有明海に設置している自動観測装置)

(写真:カキ養殖の耐波性イカダ)

(写真:養殖されたフトモズク)

本県海域の漁業秩序の維持を図るため、当センターで3海区計4隻の調査取締船を配備し、漁業違反の取締や操業トラブルの指導を行っています。

(写真:調査取締船つくし)

県民の皆様に本県の水産業を理解していただくために、漁業や海に関する展示を水産資料館(入館無料)で行っています。

また、サイエンスマンスなど、各種イベントの開催や要望に応じた実習・研修・講演などを行っています。

(写真:漁協女性部によるカキ燻製の試作品づくり)

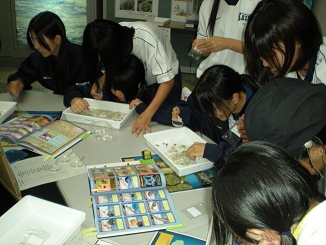

(写真:チリメンを用いた「チリモン実習」)

(写真:サイエンスマンスのノリすき体験)

(写真:地元商店街でチリモン実習)